Case Study

職場で仕事中にケガをした場合に、業務災害として労災認定を受けるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たす必要がある。病院内で負傷したのなら業務遂行性は認められるが、負傷と業務の間に一定の因果関係がなければ業務起因性は認められにくい。負傷の原因が「私病」であったり、災害が「1年以上前のこと」である場合には特にその傾向が強い。その状況下で労災申請を申し出てきた2つの事例を取り上げた。

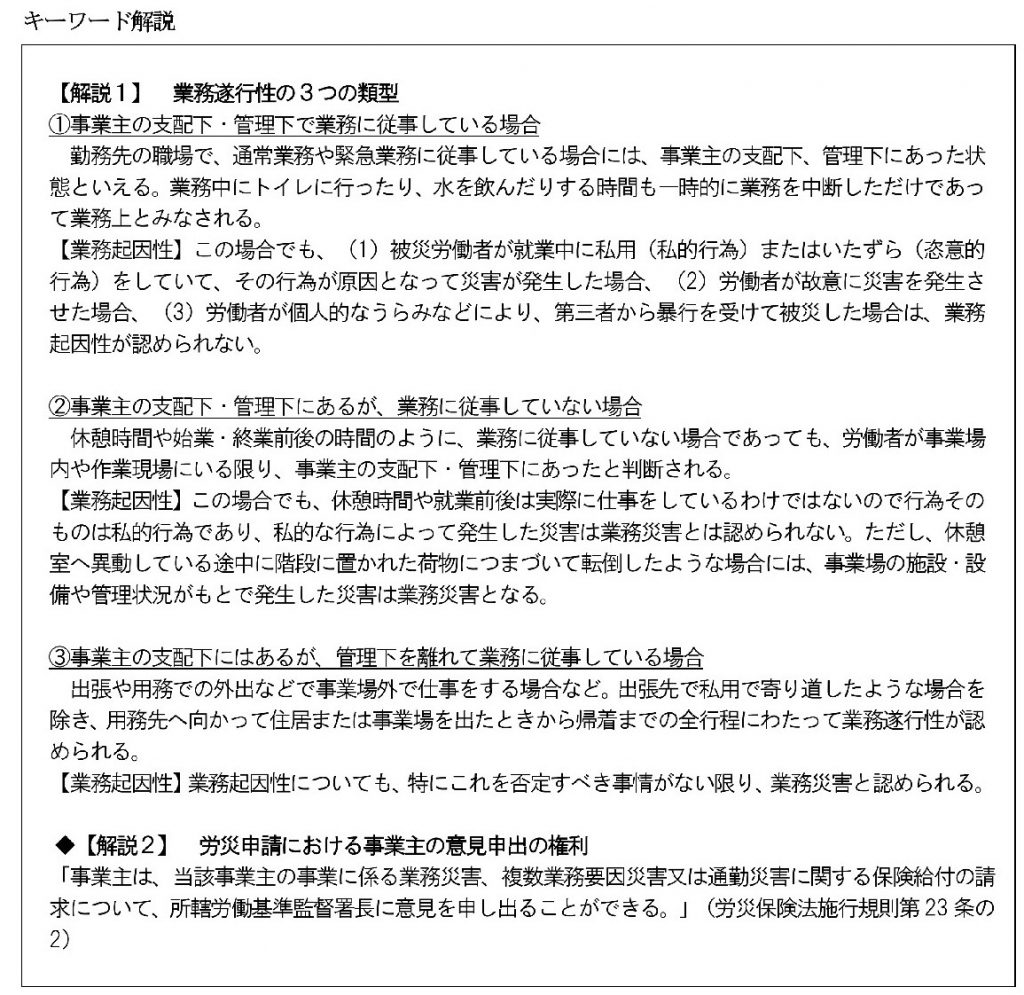

業務遂行性は、労働者の負傷等が、使用者の支配下にある状態で発生したこと、つまり、病院内及び出張中などで負傷した場合であって、業務起因性は、労働者の負傷等と業務の間に一定の因果関係があることが必要です。業務起因性が認められるための前提条件として業務遂行性が認められなければならず、業務遂行性は3つの類型に分けられます【※解説1】。

【ケース1】業務中に意識喪失して転倒、骨折 私病か労災か

◆負傷の状況

今年1月、病院内で勤務中に意識喪失して転倒し、あごを骨折して入院した職員(64歳)が労災の申請を希望した。業務的に過労の可能性は考えられず、状況的には私病の線も否定できない。病院としては労災申請するのは構わないが、私病の疑いもあるため、積極的に申請しようというスタンスにもない。労災ではなく、健康保険の傷病手当金を申請したとしても勤務中のケガなので「まず労災申請をしてください」と言われることは多々あるが、仮に申請しても労災が認められない可能性もある。

労災が認められなかった場合、傷病手当金を申請することになるが、医療費の自己負担分はいったん本人に支払ってもらう必要がある。しかし、所属長やスタッフに確認すると、本人の理解力がかなり低下しており、仕事ぶりにも不安がある。3月で65歳になるため、そのまま退職となることも考えられる。そこで、意識喪失は過労等によるものではなく私病であること、申請しても労災認定されない可能性があること、医療費の本人支払が生じることなどの「覚書」を本人と交わしたいところだが……。

◆事故後の経緯と結果

こうしたケースで「覚書」を交わすことはほとんどないと思いますが、病院としては本人の認知機能の低下にかなり不安を感じていたようです。労災が認められない可能性があることと医療費の支払いについて事前に本人に伝えていたこともありますが、結局この職員は入院期間中について有給休暇を申請したため、傷病手当金の申請も、労災申請も行わないことになりました。

このケースのように勤務中のケガでも私病が原因と思われるケースは多々あります。傷病手当金で処理しようとしても「まずは労災申請を」と言われ、労災申請しても業務災害と認められず、結局は傷病手当金を申請して二度手間となってしまう。

ケガの原因が私病である場合の業務遂行性と業務起因性の関係はどうか。病院で勤務中に転倒してケガをしているため、業務遂行性はほぼ確実に認められます。病棟や廊下などで障害物等がなにもない場所で突然、意識消失して転倒してケガをした(過労等が原因ではない)ような場合、業務起因性が認められる可能性は低いということになります。

ただし、転倒したときの「職場の状況」にもより、貧血(私病)が原因で転倒してケガをした場合であっても、職場に物が散乱していた等の場合に業務起因性が認められる可能性は高く、看護師が検査台の横で患者の検査に付き添っていたときに、貧血で倒れて後方の手術台に後頭部を打ってケガをしたケースでは業務災害が認められています。

したがって、安易に「私病が原因だろう」と判断するのは危険です。残業が多い職員が脳梗塞や心筋梗塞で職場や自宅で倒れたとき、もともと高血圧など生活習慣病があったとこを原因として私病(持病)として扱い、傷病手当金を申請して済ませるといったことも避けるべきです。

【ケース2】1年前のケガを「あれは労災だ」と言われたら応ずるべきか

◆負傷の状況

病院一の〝問題職員〟である高齢の常勤看護師A(62歳)が、「1年前の業務中のケガが原因で腰痛になったから労災を申請したい」と突然、師長に申し出てきた。事務長が病棟スタッフに確認すると、当時の状況を把握している者はほとんどおらず、師長も本人から報告は受けていない。病院としては安易に労災と認めたくない。ケガをしたときの状況と受診病院を報告するよう師長がAに依頼し、後日、Aから以下のような報告書が提出された(概要)。

▶昨年6月某日の早朝、夜勤明けだったAは、隔離室前に置かれた簡易ベッドを一人で運んでいたが、途中から早番のヘルパーBと2人で私物庫まで運んだ。この作業中に腰をひねり、腰痛になった。

▶当直明けと翌公休日は自宅で安静にしていたが、腰の痛みがひどくなったため、整形外科を受診したところ、「右第5腰椎分離症」と診断され、今も通院している。

▶労災を申請してもいいとは知らなかったたため、自分の健康保険証を使って整形外科を受診している。

報告を受けて、事務長がヘルパーBに当時の状況を確認すると「痛いなど何も言ってなかったし、その後も何も言われなかった」との説明。整形外科にも確認したところ、「仕事中のケガだというような説明は一切なかった」とのこと。

◆申出後の経緯と結果

災害としての事実を確認(認識)した者がいない労災請求のケースでは、本人の主張をどこまで信用するか、通常通りに労災申請すべきか迷うところです。実際にAの報告書や言動には疑義も多く、Aの主張を全面的に認めたくはないというのが病院側の本音です。さらに、災害時から1年以上経過していることに加えて、「腰椎分離症」が労災として認められにくい傾向にあるのも事実。一般に腰椎分離症は、腰部の過度のスポーツ動作によるストレスで起こる関節突起間部の疲労骨折とされ、病棟でベッドなど重いものを運んで腰をひねっただけで出る診断ではないといわれます。

また、このケースで労災申請するためには、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要で手間もかかります。健康保険から労災保険への切り替え手続きを行い、いったん治療費の全額を職員が自己負担したうえで労災保険を請求する手続きとなります(別表)。労災保険が適用されると、治療費の全額が保険適用になり、本人の一部負担はなくなります。受診した病院で健康保険から労災保険へ切り替えができれば問題はありませんが、受診日から相当の時間が経過すると、レセプトの締切日の関係上、切り替えられないことがあります。

労災申請では事業主に助力義務があり、労働者が行う保険給付の請求手続に協力し、必要な証明をしなければなりません(労災保険法施行規則第23条)。しかし、仕事中の事故なのか事実確認ができないような場合、事業主にも意見を申し出る権利があり、事業主証明を拒否し、請求書の添付資料として労慟基準監督署長へ文書で意見(事業主証明拒否理由書)を申し出るものです【※解説2】。ただし、事業主証明拒否は労災認定の結果に直接影響を与えるものではありません。

本件では、申請後、労災保険給付の請求にかかる報告書の提出を求められ、Aに係る勤務状況、発症との関連が考えられる作業の概要、職歴、既往歴、健康診断結果など詳細な報告書を提出し、結果的には病院が想定していた通り不支給となりました。

コメント