前回の続き―――。

ハローワークの担当者に説明するも……

ハローワークの担当者から問い合わせがあった日は事務長が不在のため、週明けに顧問社労士である筆者から担当者に電話で事情説明することに。事務長経由でこれまでの状況と退職の詳しい経緯を確認したうえで、退職勧奨にはあたらないと確信は持っていたので要点を担当者に説明しました。

▶本人の身体的かつ業務の状況を考慮すると、本来であれば就業規則の普通解雇事由である「業務能率が著しく不良で職責を果たし得ない」、「身体または精神の障害により業務に耐えられない」に該当するほどの状況であること。

▶医療安全のためにも夜勤はさせられない状況ではあるが、雇用の継続を考慮した上でパート勤務を打診したものであり、退職勧奨には全くあたらないこと。

▶当院の場合、看護師もヘルパーについても、常勤は夜勤をすることを条件としていることは採用時に説明していること(育児介護休業法で定められている対象者以外)。この点について、Sの採用当時に雇用契約書を交わしていないことを事務長が担当者に説明すると就業規則の該当部分の提出を求められたようですが、「夜勤ができない場合はパートに」という旨を就業規則に規定するケースは通常ないことを担当者に伝えてもらい納得していただいたようです。

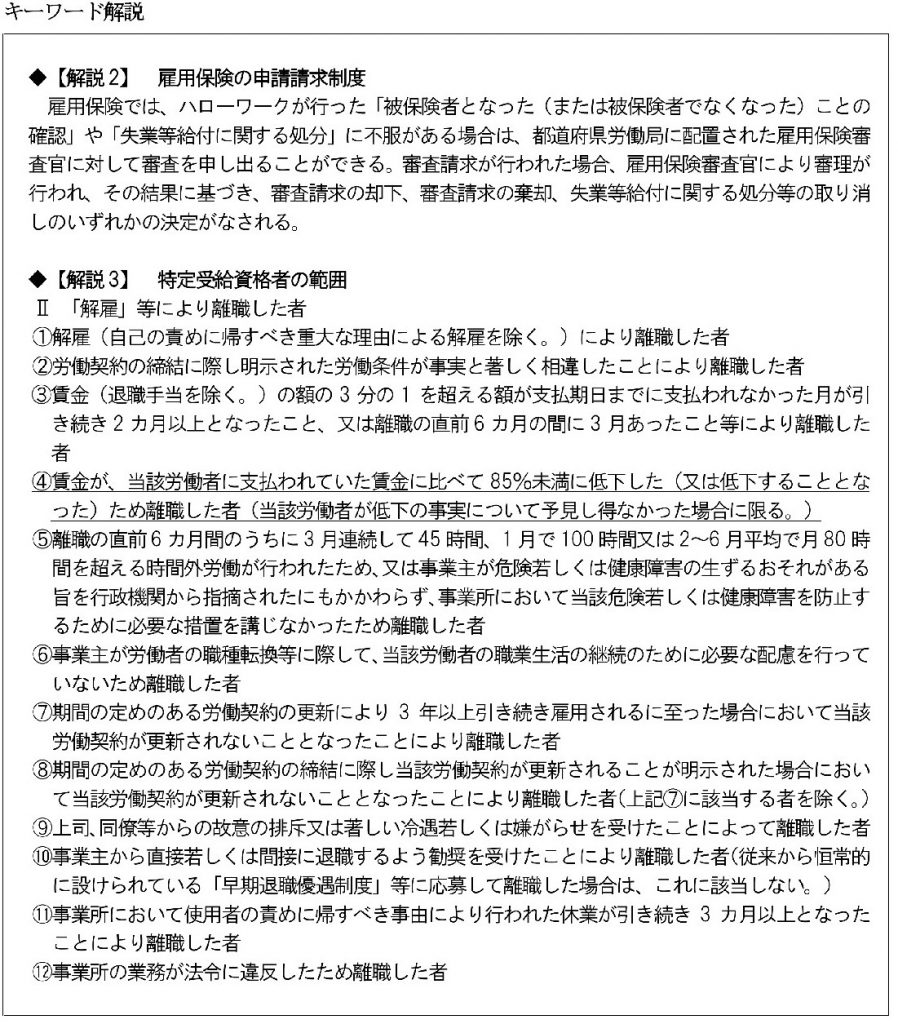

今回のケースは、夜勤を担える状態にないSに対してパート勤務を打診したことに不満を持ってS自ら退職したものであり、病院としては当然に自己都合退職として資格喪失手続きを取っています。それをハローワークの担当者の判断で退職勧奨による会社都合退職として覆されてしまうと、病院として納得できるはずもなく、看護現場のマネジメントにも影響が及びます。そのため、ハローワークの判断次第では労働局(雇用保険審査官)への審査請求【※解説2】による不服申し立てを行うことも念頭に入れました。

ちなみにA病院では、法令に基づいた夜勤免除を除き、「日勤常勤」の働き方を認める予定はいまのところありません。

特定受給資格者に該当と言うが

事務長が説明した翌日、ハローワークの担当者から事務長宛に次のように連絡がありました。

「退職勧奨にはあたりませんが、会社都合退職となります」

本人の病気が原因であるにも関わらず「会社都合」という判断に事務長も筆者も疑問を感じたため、担当者に問い合わせたところ次のような回答を得ました。

「パートを打診した理由の如何を問わず、夜勤手当5万円がなくなり、給与が15%以上低下することになります。しかも、離職日前1年間に夜勤はさせられない旨の話が全くなかったこともあり、特定受給資格者に該当します。ただ、経緯から退職勧奨にはあたらないと判断しました」

これは、失業等給付(基本手当)の給付制限がかからない「特定受給資格者」の要件④に該当するもので【※解説3】、賃金の低下理由が本人の病気が原因であることは考慮されず、原理原則に基づいて判断されたことになります。ただ、会社都合退職にはあたるが、雇用保険の被保険者資格の喪失理由は「2」(事業主の都合による離職以外の離職)のままとなり、キャリアアップ助成金等の支給要件に影響が及ぶものではないとのことでした。

病院としては後味の悪い結果となりましたが、「夜勤ができないならパートに」の言い方や伝えるタイミング、予告等の配慮に加えて、採用時にきちんと説明しておくことをあらためて申し合わせたことは言うまでもありません。

夜勤免除の「日勤常勤」の導入は「公平感」どう担保するかが課題

看護師の求人広告でよく目にする「日勤常勤」、「日勤専従」のなかには、妊産婦の深夜業の制限(労働基準法第66条第3項)などに基づいた措置をいうケースがあり、必ずしも法律を上まわる独自の免除制度を導入しているとは限りません。日勤常勤を認めている病院の多くは、一定の条件を付すことで勤務制限なく働く常勤職員との公平感を担保しているのが実情です。

・採用時に希望すれば日勤常勤を認めるが、配置は外来のみに限定

・日勤専従を認める代わりに、原則土・日・祝日の出勤を条件とする

・50歳以上の看護師を対象に、希望者に日勤常勤を適用する

・看護師は夜勤を行うことを採用条件とするが、看護補助者には夜勤免除あり

多様な働き方の推進が人材定着の一施策とはいえ、夜勤をする正職員としない正職員との間の納得感ある処遇の在り方も含め、どのような条件なら職員が「公平」と感じるかは職場風土にもよるため、経営課題としてよく検討する必要があります。

コメント